Praia do Sossego, Camboinhas – Foto da Autora

Sete de setembro.

Esta não é uma crônica sobre a data cívica. Embora meu pai, militar, amasse as paradas e me acordasse para ver o desfile com ele, mesmo eu sendo uma companhia muda e desinteressada, como toda criança sonolenta.

Ele se empolgava ao lembrar os anos em que se levantou de madrugada para participar do evento. Descrevia os preparos, os ensaios, a expectativa, explicava os símbolos. Era um daqueles militares vocacionados para a carreira. Ficava em pé na sala, até, quando o Hino do Brasil tocava antes de jogo da Seleção Brasileira na Copa. Anunciava, alto, para quem estivesse acordado na casa, o ponto culminante: a Pirâmide Humana. Dezenas de soldados em pé numa motocicleta.

Eu poderia escrever sobre aquelas manhãs. O contraste entre nós. Com ironia, talvez. Mas, agora que ele partiu, tudo é sobre aquela alegria meio ingênua que ele, um homem tão rigoroso e tão difícil, era capaz de sentir. Eu não tinha olhos para isso. Resgato e ressignifico fragmentos de memórias da nossa relação

Esta poderia ser uma crônica sobre a morte. Afinal, há alguns anos, esse seria o último dia de minha mãe aqui. Passamos horas de mãos dadas, compartilhando a espera anunciada. Poderia escrever sobre a transcendência ou sobre o testemunho do momento em que tudo se pode ver e sentir: o corpo deserto de alma, o “nunca mais”, a eternidade do instante inevitável. O fim do milagre, diria Manuel Bandeira.

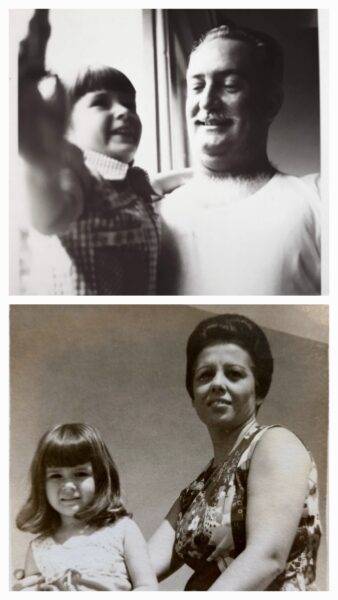

Fotos do arquivo pessoal da Autora

Minha mãe era um milagre. Um farol no centro dos desajustes familiares. Sua ausência abriu vãos. Perdi a mãe e, também, aquela que reciclou meus próprios rituais maternais: vigiar-lhe as febres, a alimentação; incomodar o médico nos fins de semana; cuidar que estivesse perfumada; ler histórias e poesias para povoar sua vida com sonho e beleza.

Num sete de setembro, deixei de ser filha. Minha orfandade se consolidou integralmente. Dera adeus a meu pai onze meses antes de me despedir de mamãe. De repente, parei no topo da árvore genealógica. A ausência parental nos esgarça: apartam-se mundos antes geminados.

Mas não quero falar sobre os finais e, sim, sobre a eternidade. Meu feriado tem uma redoma de lembranças mornas. Algumas alegrias fagulham. Não fosse o ser humano um bicho complexo: ri enquanto chora; chora ao sorrir.

Nas saudades, pulsa meu amor. E nenhuma dor faz morada onde o amor reside. Tudo se impregna dos novos significados que precisamos buscar. O silêncio se verte em lembranças. As lágrimas, na alegria de recordar-se. Os períodos difíceis, na esperança de renovação.

O luto é uma dor sempre latente. Mesmo se estamos felizes, vem e vai, nos jogando na gangorra do vazio. O luto urge pausas, tempo para tristeza e reajustes. Molda-nos para sempre.

O amor pelos que partiram suaviza, traz doçura ao evocado pela saudade. Planta flores nos chãos esvaziados pelo desalento e aceita, com humildade, o nojo, tanto quanto aceita as discretas superações. Cria um vínculo eterno, através de sentimentos e legados. Aqueles que amamos se eternizam em nós.

Onde há amor, não há a morte.

ANA LÚCIA GOSLING

Ana Lucia Gosling (@analugosling)